ダイバーシティとは

ダイバーシティとは、直訳すると「多様性」となり、「幅広く性質の異なるものが存在すること」「相違点」という意味。組織でのダイバーシティとは「多様な人材を活かす戦略」。さまざまな違いを尊重して受け入れ、「違い」を積極的に活かすことにより、変化しつづけるビジネス環境や多様化する顧客ニーズに最も効果的に対応し、企業の優位性を創り上げること。

ダイバーシティの基本概念

ダイバーシティの基本概念は、以下の4つです。

- 個々人の「違い」を尊重し受け入れる

- 「違い」に価値を見つける

- 職務に関係のない性別、年齢、国籍等の属性に関わらず、個人の成果、能力、貢献を評価する

- 全社員が組織に平等に参画し、能力を最大限発揮できるようにする

これらを実行することにより、「組織のパフォーマンスを向上させること」がダイバーシティの目的です。

ダイバーシティを成功させている企業は、多様な人材の採用や定着ではなく、その先の「活躍」にフォーカスして取り組んでおり、企業内の人材を誰ひとりとして無駄にしないことへつなげています。

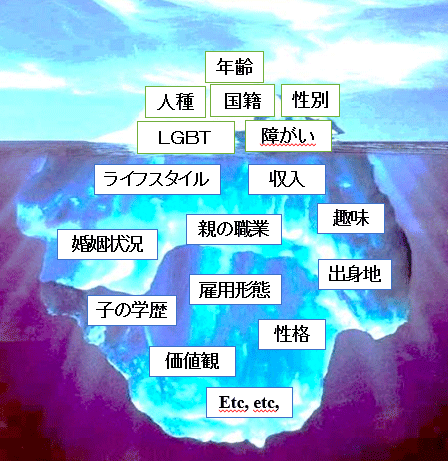

ダイバーシティの属性

ダイバーシティは2タイプの属性から成ります。

第1属性

内側の輪:年齢、性別、国籍、人種、障がい、LGBT(性的マイノリティ)

*LGBT=レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー

第2属性

外側の輪:雇用形態、婚姻状況、嗜好、収入、親の職業、出身地、価値観など、無限大

一般的にダイバーシティの属性は性別、年齢、国籍など、外見でわかるもので捉えられますが、表面的には見えない要素―家族構成、趣味や価値観などーをも含んだ無限大にあり、すべての人々を示すのです。

また地域や状況などによって「違い」は異なり、例えば、同じ男性でも、米国では「白人男性」が主流(マジョリティ)で、「日本人男性」は少数派(マイノリティ)として対応されます。ですから何の基準で違うのかを見極め、性別や国籍という狭い見方でなく、幅広い視点でダイバーシティを捉えなくてはいけません。

ダイバーシティの起源 : 「ダイバーシティの発祥の地は米国」

ダイバーシティのコンセプトや取り組みは米国から始まりました。当初は女性や有色人種などマイノリティの機会均等として進められ、差別是正や人権尊重が主な目的でした。ですがその後、企業が社会的責任や福利厚生的な側面を超え、ダイバーシティへ本格的に取り組むようになった最大の要因は「人口構造の変化」でした。

1987年に発行された米国労働省の「ワークフォース2000」レポートが、2000年の米国の労働人口構成が大きく変化すると予測したのです。具体的には労働市場への白人男性の新規参加が大きく減少する反面、女性、移民や有色人種が増え、また労働者は高齢化していく、というものでした。その衝撃的な内容に、当時の企業は様子見状態でしたが、時が経つにつれ、その予測が現実的になっていったのです。それがさらには消費者の変化にも現れたため、「市場」と「雇用」双方からダイバーシティの重要度が大きく増したのでした。

「変化への対応」としてのダイバーシティ:日本での必要性

日本は急速に人口減少が進んでいます。高齢者が増え、若者が減り、一人暮らしや共働き世帯が増えるなど、人口構造が大きく変化しています。さらに、人口減少により市場が縮小する中、IT化とグローバル化が劇的に進み、ビジネス環境は複雑さを増すばかり。このような状況の中で企業が持続的に成長するために、日本でもダイバーシティの推進は避けられなくなりました。

企業がダイバーシティへの重要性を認識し、積極的に取り組むようになった理由の一つは、従来の画一的な企業の制度や働き方が、激変するビジネス環境にそぐわなくなったからです。例えば、少子高齢化やグローバル競争などの変化が激しい現在において、一昔前に成功した「日本人・男性・大卒・正社員」に最適な人事システムが、企業競争力を低下させていることにも見られます。海外企業は「生き残りをかけた変化への対応」として、ダイバーシティを強力に推進しているのです。

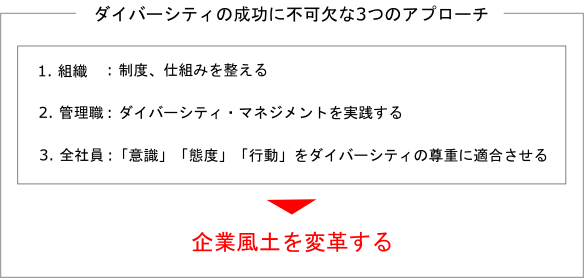

ダイバーシティの成功に不可欠な意識と行動変革

ダイバーシティ推進のための制度や仕組みは非常に重要です。しかし、それだけでは不十分だということが、多くの企業でダイバーシティの取り組みが進む中、明確に現れました。「社員の多様性を尊重して受け入れ、能力をフルに発揮させる」と言うことは簡単ですが、実践することはとても難しいのです。

その後、さまざまな試行錯誤と調査により、マネージャーと社員の適切な意識と行動変革によって、多様性を活かし、競争力向上につなげることができることがわかりました。それらの経験と結果に基づき、革新的企業は意図的に努力して、マネージャーと社員の「意識と行動変革」に力を注いでいき、ダイバーシティのメリットを多く受けたのです。

日本でも、多様な人材のための制度が整った企業は増えてきました。制度や施策の次のステップとして今後は、多様性を尊重し、浸透させるための意識と行動変革により、ダイバーシティを大きく前進させることができるでしょう。